令和3年4月より、医療機関さまや患者様からのご相談を真摯に受け止め、より良い治療を選択するために尿路結石治療センターを創設いたしました。

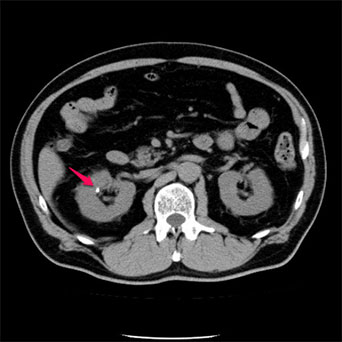

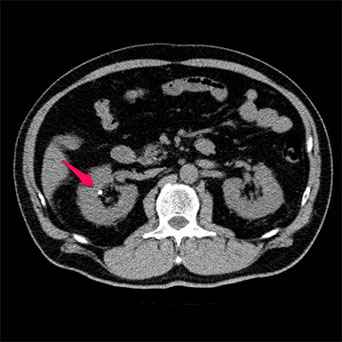

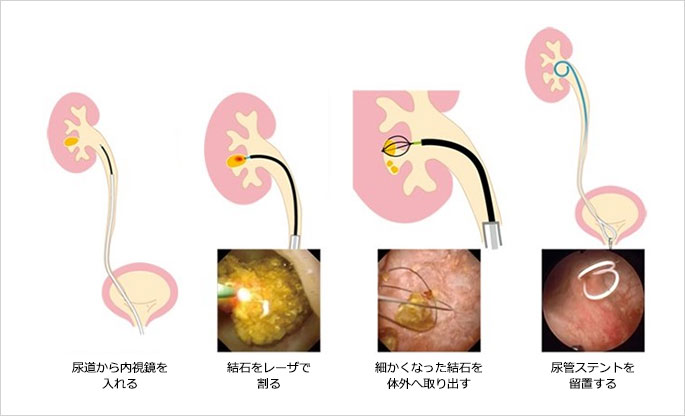

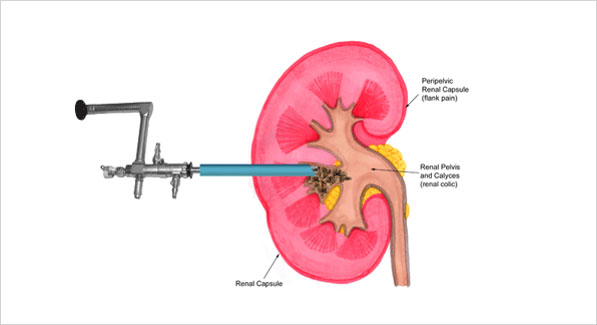

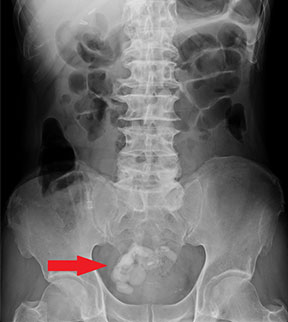

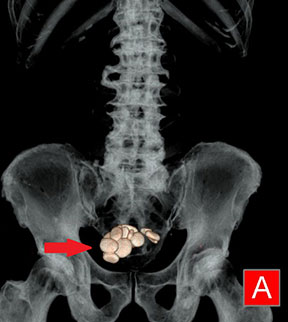

当院ではTULやPNL、ECIRS、そして、ESWLであらゆる尿路結石治療を行うことが可能です。

また症例に関するご相談や、セカンドオピニオンについてもお気軽にお問い合わせいただけますので、是非ご活用をして頂ければと存じます。

志を共にする医師との意見交換や教育の機会についても、積極的に進めてまいりたいと思いますので、ぜひお問い合わせください。

センター長 加藤 祐司

お問合せサイトへ